2025/10/20

お知らせ

さいたま市を中心に、埼玉県内やwebを通じて全国の中小企業の就業規則の作成・改定を支援するJinji Compass 社労士事務所です。

中小企業の経営者から「社員が10人いないから就業規則は必要ないのでは?」という質問を受けることがあります。

確かに法律上の義務が発生するのは「常時10人以上の労働者を使用する事業場」からです。

しかし、実務的には10人未満の会社でも就業規則を整備しておくことが、トラブル防止・法令遵守・助成金申請の三拍子を揃える経営の基本となります。

本記事では、社会保険労務士の視点から、就業規則の定義、法的根拠、作成義務の範囲を詳しく解説します。

会社経営において就業規則がなぜ欠かせないのか、その理由を一つずつ整理していきましょう。

就業規則とは、労働時間、休日、給与、退職、服務規律など、従業員が働くうえでの基本的ルールを明文化した社内規程です。

「会社が従業員に守ってもらいたいルール」と「従業員が会社に求める条件」の両方を整理し、職場全体の共通基準として機能します。

労働契約書が個々の社員と会社との約束であるのに対し、就業規則は全社員共通の“基準”のような存在です。

もしルールが曖昧なまま運用されていると、同じ行為に対して人によって処分や対応が異なり、不公平感を生みます。

就業規則を明確に定めておくことは、「会社と社員の信頼関係を維持する土台」といえます。

就業規則の作成義務は、労働基準法第89条に明記されています。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。

つまり就業規則は、単なる「会社の自主ルール」ではなく、法令で作成と届出が義務づけられた法的文書です。

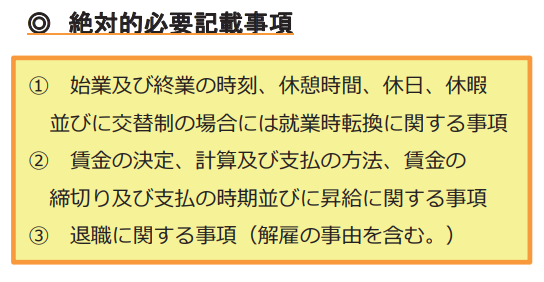

また、就業規則に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。

労働基準法第89条では次の項目が定められています。

(引用|厚生労働省就業規則を作成しましょう)

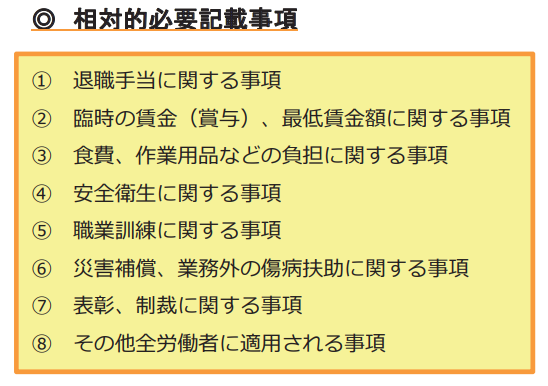

さらに、必要に応じて記載すべき「相対的必要記載事項」として、以下の内容があります。

(引用|厚生労働省就業規則を作成しましょう)

就業規則は、会社と従業員の間で起こり得る労働問題の判断基準・証拠となる性質を持つため、 作成内容は法律と照らし合わせて整合性を取ることが欠かせません。

就業規則は、よく「労働契約書」と混同されます。

しかし、両者の役割は次のように異なります。

|

文書名 |

対象 |

主な内容 |

法律の性質 |

|

労働契約書 |

個人ごとの取り決め |

給与・勤務地・雇用期間など |

労働契約法に基づく |

|

就業規則 |

全従業員共通のルール |

労働時間・休日・懲戒・退職など |

労働基準法第89条に基づく |

|

社内マニュアル・規程集 |

任意の運用ルール |

業務手順や職場方針 |

内部統制文書 |

労働契約書はあくまで「個人単位」、 就業規則は「組織全体の統一基準」という違いがあります。

そのため、どちらが優先されるかはケースによって異なりますが、 就業規則が労働契約書より有利な条件を定めている場合には、労働契約書の内容が優先される点に注意が必要です。

労働基準法上、就業規則の作成義務があるのは「常時10人以上の労働者を使用する事業場」です。

ここで重要なのは「会社全体の人数」ではなく「事業場ごと」に判断するという点です。

たとえば、

・本社に8人、支店に6人 → 各事業場が10人未満なら義務なし

・1つの店舗に11人 → その店舗単位で義務発生

このように、「事業場単位」でカウントされるため、

複数拠点を持つ企業では拠点ごとに作成・届出が必要になる場合があります。

就業規則を作成する義務があるかどうかを判断する際に重要なのが、「常時使用する労働者」の人数です。

この人数には、正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトなど、継続して雇用している従業員も含まれます。

一方で、派遣会社から派遣されている労働者や、業務委託契約で働く人はカウントの対象外です。

ここでいう「常時使用」とは、一時的な雇用や短期アルバイトを除き、通常時に継続して雇用している状態を指します。

たとえば、年間を通じて契約更新を行っている契約社員や、週に数日でも安定して勤務しているパート社員などは、通常時の労働者として人数に含めるのが一般的です。

したがって、「10人未満だから義務はない」と単純に判断するのではなく、繁忙期や一時的な増員を除いた通常時の雇用状況で、10人以上の労働者を使用しているかどうかを基準に判断する必要があります。

就業規則の義務が発生しない「10人未満の事業場」であっても、

社会保険労務士としては「トラブル防止」「助成金活用」「組織基盤強化」の観点から、必ず整備すべきと考えます。

たとえば次のようなケースは非常に多いです。

・「遅刻や早退を注意したら“パワハラ”だと主張された」

・「年次有給休暇の付与日数で社員と揉めた」

・「賃金締切日が曖昧で支払遅延と誤解された」

これらはいずれも、就業規則で明文化されていれば未然に防げた事例です。

また、近年の助成金制度(キャリアアップ助成金、両立支援助成金、働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金など)では、 「対象制度を就業規則等に規定していること」が支給要件に含まれるものが多数あります。

就業規則=リスク管理と経営基盤強化の両立ツール

として考えるのが、現代の中小企業経営には不可欠です。

就業規則の最大の目的は、トラブルを防止することにあります。

解雇・休職・残業代など、労働問題の多くは「ルールの不明確さ」から生まれます。

たとえば、ある会社で遅刻を繰り返す社員に対して懲戒処分を行った際、

その根拠が就業規則に記載されていないと「不当懲戒だ」と主張される可能性があります。

しかし、あらかじめ懲戒の種類や手続を明記しておけば、 会社の判断に客観的な正当性を持たせることができます。

つまり、就業規則は「会社を守る防波堤」であり、 同時に従業員にとっても「安心して働けるルールブック」なのです。

就業規則は「最低限の法令対応文書」と思われがちですが、 実は経営理念や職場文化を形にするツールでもあります。

たとえば、

・「お客様への誠実な対応を重視する」という理念を服務規律に反映

・「ワークライフバランスを大切にする」という方針を休暇制度に落とし込む

といったように、会社の価値観を具体的なルールに落とし込むことで、社員全員が同じ方向を向く組織をつくることができます。

これは人材定着や採用力の向上にも直結します。

厚生労働省の助成金制度では、 「対象となる制度を就業規則または賃金規程に明記していること」を要件とするものが多数あります。

つまり、制度を整備していなければ、申請そのものができないケースも少なくありません。

就業規則を正しく整備しておけば、

法令遵守と同時に、「助成金を活用して職場環境を改善する」ための基盤を整えることができます。

代表的な制度は以下のとおりです。

男性の育児休業取得や、育児と仕事の両立を支援する企業が対象です。

育児休業制度や復帰支援策を就業規則や育児介護休業規程に明記しておくことが支給の前提となります。

育児休業の分割取得、代替要員確保など、制度設計の段階から社労士が関わることが望ましいでしょう。

有期契約社員・パート社員などを正社員へ転換する企業に支給されます。

正社員転換制度や昇給ルールなどを就業規則または賃金規程に定めていることが条件です。

非正規雇用の処遇改善を通じて、人材定着や採用力向上を目指す企業に適した制度です。

時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など、働き方改革を実践する企業を支援します。

対象となる取組には、

・フレックスタイム制や勤務間インターバル制度の導入

・年休取得促進のための制度改定

・所定外労働削減のための勤務形態見直し

などがあり、いずれも就業規則への明文化が助成対象の条件です。

制度導入と職場改善を同時に進めたい中小企業に最適です。

地域別最低賃金の引上げと生産性向上を同時に進める中小企業を支援する制度です。

一定額(例:30円以上)の賃上げを実施し、あわせて業務改善や設備投資を行うと助成されます。

特徴は、単に賃金を上げるだけでなく、「事業場内最低賃金の水準を定め、就業規則や賃金規程に明記していること」が要件となる点です。

賃金表や昇給基準の整備を通じて、最低賃金改定の負担を軽減しながら、持続的な賃上げと職場改善を両立できる仕組みです。

これらの助成金はいずれも、 「制度設計 → 就業規則への反映 → 申請」という流れで運用されます。

そのため、就業規則を定期的に見直しておくことが、助成金のチャンスを逃さない第一歩です。

就業規則を正しく整備しておくことで、

トラブル防止・法令順守・職場改善・資金支援という4つの効果を同時に得ることができます。

就業規則が整備されている会社は、行政調査や監督署の対応でもスムーズです。

「ルールに基づいて運営している」という姿勢が信頼につながり、 従業員からも「透明性の高い企業」として評価されやすくなります。

一方で、就業規則がない会社は「場当たり的な運用」に見え、信頼性が損なわれやすい傾向にあります。

整備されていること自体が“信用力”の証明になるのです。

このように、就業規則は「義務を果たすための書類」ではなく、 会社の信頼と成長を支える経営基盤そのものです。

助成金や制度活用を視野に入れながら、法令・理念・実務の三位一体で整備していくことが、 現代の中小企業経営には欠かせません。

就業規則がなければ、社員の懲戒や解雇、異動などに関する「客観的な判断基準」が存在しません。

結果として、会社側の処分が裁判で覆されるケースが少なくありません。

実際に、裁判例では「就業規則に定めがない懲戒処分は無効」と判断された事例もあります。

このように、ルールがない=会社にとって致命的な弱点となるのです。

前述のとおり、多くの助成金では就業規則に該当制度の明記が必要です。

就業規則がない場合、制度利用そのものが認められません。

たとえば、育児・介護休業法改正(2025年10月施行)では、 柔軟な働き方を実現するための措置の導入が求められますが、 就業規則(育児・介護休業規程)に明記されていなければ「制度が存在しない」と判断されるおそれがあります。

労働基準監督署の調査で、10人以上の事業場で就業規則未届出が発覚すると、 労働基準法第89条違反として是正勧告の対象となります。

勧告を放置した場合は「企業名公表」につながることもあり、 社会的信用の低下は避けられません。

最初のステップは、現在の勤務時間や休日、給与体系、休暇制度など、社内のルールを整理することから始まります。

特に小規模企業では、明文化されずに「慣例」で運用されているケースも多く、まずは実態を正確に把握することが出発点となります。

実際の運用内容と法令上の要件に違いがある場合は、後の改定で調整が必要です。

整理した現行ルールを、最新の労働関係法令(労働基準法・育児介護休業法・男女雇用機会均等法など)と照らし合わせます。

2025年10月施行の育児・介護休業法改正では、「柔軟な働き方を実現するための措置」どが新たに導入されましたので、 従来の規程のままでは法令に適合しないケースも見られます。

法改正対応を怠ると、知らないうちに違法状態に陥ることもあるため、 定期的に整合性を確認することが重要です。

就業規則を労基署へ提出する際には、社員代表の意見書を添付する必要があります。

この代表は「従業員の過半数を代表する者」であり、 経営側の指名や意向に左右されない存在でなければなりません。

この意見聴取を形式的に行う会社もありますが、 実際にはこのステップが従業員の理解と納得を得る重要なプロセスです。

作成した就業規則は、社員代表の意見書を添えて労働基準監督署に提出します。

提出方法には、窓口での紙提出のほか、電子申請システム(e-Gov)を利用する方法もあります。

電子申請を使えばオンラインで完結し、控えも電子データで受け取ることができます。

届出にあたっては、必要な書類や項目が揃っていれば、原則として受理されます。

実際の確認は形式的なものが中心であり、届出の受理が内容の適法性を保証するものではありません。

そのため、制度の中身や表現の妥当性については、会社自身が主体的に確認しておくことが大切です。

届出を終えたら、就業規則を全社員に周知します。

これは労働基準法第106条に基づく義務であり、周知がなければ就業規則の効力が認められない場合もあります。

配布による方法のほか、社内サーバーやチャットツール上での共有も可能です。

「作って終わり」ではなく、「社員が内容を確認できる状態にしておく」ことが重要です。

就業規則はインターネット上にも多くの「ひな形」や「モデル規程」が公開されています。

しかし、そのまま使用するのは非常に危険です。

業種・規模・働き方の実態によって必要な条文は異なり、誤った内容で届け出ると、むしろリスクを高めてしまうこともあります。

社会保険労務士に依頼することで、以下の3つの価値を得ることができます。

法改正は毎年のように行われています。

2025年10月には育児・介護休業法の改正が施行され、「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務化されました。

これに対応するには、育児介護休業規程や就業規則の見直しが不可欠です。

社労士は厚生労働省の通達や行政解釈を常に追跡しているため、「今の法律に則した内容」を確実に反映することができます。

一方、ネット上のテンプレートは改正前の旧条文を含むことが多く、 結果として「届出済みでも実は違法状態」という例も少なくありません。

業種によってリスクは大きく異なります。

たとえば、

・医療業(医科歯科):労働時間管理や割増賃金が焦点

・建設業:天候や現場単位の出勤管理が課題

・IT、事務職:テレワークや副業の扱いが中心テーマ

社労士は、これらの実態に合わせて条文をオーダーメイド設計します。

さらに、将来的な制度拡張(在宅勤務、フレックス勤務、短時間正社員制度など)も見据えた内容にできるため、 「今だけでなく将来にも対応できる就業規則」を整備できます。

就業規則は作成して終わりではありません。

むしろ、「作成後の運用」こそが本当のスタートです。

たとえば、

・法改正時の改定タイミング管理

・実際の運用ルールとの整合性チェック

・労使間トラブル発生時の相談対応

など、継続的にメンテナンスを行う必要があります。

社労士に依頼しておくことで、こうした「運用フェーズ」を専門家が支え、 会社の内部リソースを削らずに法令順守を維持できます。

就業規則を単なる法定文書としてではなく、経営戦略ツールとして活用することも社労士の支援領域です。

たとえば、

・キャリアアップ助成金の受給に必要な就業規則条文を整備

・両立支援助成金を踏まえた育児・介護休業規程の設計

・人事評価制度や賃金規程を整合させ、賃金トラブルを予防

このように、就業規則を「助成金・評価制度・コンプライアンス」をつなぐ経営の軸として位置づけることで、 企業の持続的成長を支援できます。

就業規則を整備する目的は、「法律で決まっているから」ではありません。

本質は、会社と社員の信頼関係を守り、組織運営のリスクを最小化することです。

就業規則を整備することで得られるメリットは次のとおりです。

・トラブル防止とリスクヘッジ

・組織文化や経営理念の明文化

・助成金・行政制度の活用

・行政・社員双方からの信頼獲得

逆に、就業規則を整備していない場合には、 「ルール不明確による紛争」「助成金申請不可」「行政指導リスク」など、 目に見えないコストが蓄積していきます。

就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に課されています。

しかし、実務的にはこの人数に達する前、「人を雇い始めた段階」から整備を検討するのが望ましいといえます。

従業員が少ないうちは、経営者と社員の距離も近く、口頭のやり取りで業務が回ることが多いものです。

しかし、1人、2人と仲間が増えるにつれて、勤務時間・休日・評価・手当などの取り決めを明確にしておかなければ、 後々「言った・言わない」「人によって対応が違う」といった誤解が生じる可能性があります。

早めに就業規則を整備しておけば、 トラブルを未然に防ぐだけでなく、採用や定着の段階で「信頼できる会社」としての印象を高める効果も期待できます。

また、少人数のうちに制度を形にしておけば、後に規模が拡大した際も柔軟に改定でき、労務管理の基盤をスムーズに整えることができます。

義務として作るのではなく、「会社を成長させる準備段階として整備する」ことが理想的なタイミングです。

従業員が一人でもいる時点から、自社に合ったルールづくりを意識しておくことで、

将来の安定経営と職場の信頼づくりにつながります。

Jinji Compass 社労士事務所では、「法令適合」×「実務で使える」就業規則をコンセプトに、以下の3つの支援を行っています。

1️⃣ 現行規程の法令診断・リスクチェック

現行の就業規則・賃金規程・育児介護休業規程を精査し、最新法改正との整合性を診断します。

2️⃣ オーダーメイド就業規則の新規作成・改定支援

業種・従業員構成・経営方針等をヒアリングし、「自社に最適なルール」を設計。

柔軟な働き方や助成金制度にも対応した内容に整えます。

3️⃣ 運用支援・継続メンテナンス

法改正や社内ルール変更のたびに更新をサポート。

社内説明会や社員向けリーフレットの作成も代行可能です。

就業規則 無料簡易診断サービス 実施中

「うちの就業規則、古くなっていないかな?」

「法改正に対応できているか分からない」

といった方のために、就業規則の簡易診断を無料で行っています。

・対応範囲:全国(オンライン実施)

・費用:無料(初回1社限定)