2025/10/26

お知らせ

さいたま市を中心に、埼玉県内やwebを通じて全国の中小企業の就業規則の作成・改定を支援するJinji Compass 社労士事務所です。

「うちは社員がまだ数人しかいないから、就業規則は必要ないですよね?」

小規模事業主の方から、こうしたご相談をいただくことは少なくありません。

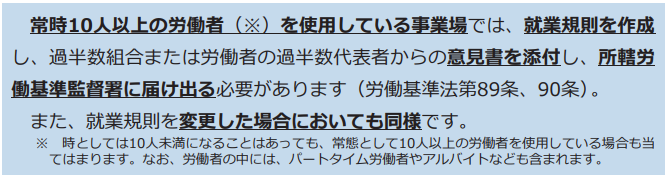

確かに、労働基準法上では、就業規則の作成・届出義務が課されるのは「常時10人以上の労働者を使用する事業場」とされています。

そのため、10人未満の会社では「法律上は義務がない」と理解されがちです。

しかし、実務の現場では「義務がない=不要」というわけではありません。

むしろ、人が増える前の段階でルールを整えておくことで、 後々のトラブルを防ぐことができるケースが多くあります。

経営者と従業員が少数で顔を合わせる環境では、つい口約束や慣例で物事が進みがちです。

ところが、曖昧な運用ほど誤解を生みやすく、「聞いていない」「そんなルールはない」という不信感に発展することもあります。

この記事では、就業規則が義務になる会社・不要とされる会社の違いを整理しつつ、10人未満の事業場でも整備しておくべき理由と実務的なメリットを、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。

就業規則については、労働基準法第89条で常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成と届出が義務付けられています。

(引用|厚生労働省就業規則を作成しましょう)

ここで重要なのは、「会社全体の人数」ではなく「事業場ごと」で判断される点です。

例えば、全国に複数店舗を持つ企業の場合、各店舗単位で10人以上の従業員がいれば、その店舗ごとに就業規則を備えておく必要があります。

また、「常時」とは、一時的ではなく継続的に10人以上の労働者を使用している状態を指します。

たとえば、一時的な繁忙期だけ10人以上になる場合は義務の対象外となりますが、年間を通じてその人数が維持されるような事業場は、届出義務が発生します。

労働基準法の「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマー・アルバイト・契約社員といった異なる雇用形態の場合も、常時使用されている限り人数に含まれます。

一方で、派遣社員(派遣元の社員)や業務委託スタッフは、雇用契約上は他社に属しているため、カウント対象外となります。

たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。

|

雇用形態 |

カウント対象 |

理由 |

|

正社員・契約社員・パート社員など |

〇 |

常時使用に該当する |

|

アルバイトなど(常時使用に該当しない者) |

× |

一次的な繁忙期のみのため対象外 |

|

派遣社員(派遣元の社員) |

× |

雇用関係がないため対象外 |

|

業務委託・フリーランス |

× |

労働者ではないため対象外 |

このように、「常時10人以上」と聞くと単純な人数のように思われますが、 実際には労働契約の実態に基づくカウントが求められる点に注意が必要です。

意外に多いのが、「本社で就業規則を作っているから大丈夫」と誤解しているケースです。

労働基準法上の義務は“会社単位”ではなく、“事業場単位”で判断されるため、支店・営業所・工場など、所在地が異なり独立した労働実態がある拠点ごとに義務が生じます。

たとえば、本社に7人、支店に5人の社員がいる会社では、それぞれの事業場は10人未満のため、現時点では就業規則の届出義務はありません。

しかし、支店の従業員が増えて10人以上になった場合、その支店単体で就業規則を作成・届出する必要があります。

複数拠点を運営する企業では、就業規則を「共通規則+事業場毎の規定」の形で整備しておくと、労基署への届出や管理がスムーズになります。

人数のカウントは単純なようで、実務的には曖昧なケースが多く存在します。

たとえば、業務委託契約から雇用契約へ切り替えるスタッフが多い場合や、一時的な短期アルバイトを雇う店舗などでは、状況が頻繁に変化します。

判断に迷ったり、将来的に10人以上になる見込みがある場合は、あらかじめ就業規則を整備しておく方が安全です。

労働基準法上、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に限定されているため、10人未満の事業場では就業規則の届出義務はありません。

また、家族だけで運営している事業の場合も、就業規則の作成は不要のケースが多いです。

家族だけで構成される場合は、通常「使用従属関係にある労働者」とはみなされず、労働者性が無いと判断される場合が多いためです。

ただし、家族の一部を「従業員」として雇用管理している場合や、第三者を新たに採用する予定がある場合は注意が必要です。

そのようなときは、早めに労働契約書や就業規則の整備を検討しておくことが望ましいでしょう。

就業規則が存在しない場合、従業員に対してどのようなルールで勤務してもらうかを、すべて個別契約で定める必要があります。

しかし、現実にはすべての労働条件を契約書で細かく定めることは困難であり、「休暇」「遅刻」「休職」「賞与」「懲戒」「副業」など、日常的な運用の中でトラブルが発生しやすくなります。

「義務はないけれど、作っておいた方がいい」—— この言葉には、実務を見てきた社労士として確かな根拠があります。

ここでは、10人未満の事業場でも就業規則の整備が“経営上のメリット”になる理由を解説します。

最も多いご相談の一つが、「従業員とのトラブルが起きたとき、どう対応すればよいか」というものです。

実際、解雇・懲戒・賞与・残業・休職などをめぐるトラブルの多くは、“ルールが明文化されていない”ことが原因で起きています。

たとえば、遅刻や欠勤が多い社員に対して注意を重ねても、

「どの程度で処分対象になるのか」が就業規則に明記されていないと、懲戒処分が無効とされる可能性があります。

また、退職金や賞与の支給基準が曖昧なままだと、退職後に「約束していた」「聞いていない」といった主張が出ることも少なくありません。

就業規則は、これらの場面で「会社としてどのように判断・対応しているか」を示す法的根拠・証拠としての役割を果たします。

つまり、適正な就業規則があることが、会社を守る盾になるのです。

小規模な組織ほど、“人によって対応が変わる”ことで不満が生まれやすい傾向にあります。

Aさんには残業代を払ったのに、Bさんには払っていない。

ある人には早退を認めたが、別の人には却下した——

こうした運用のバラつきは、職場の信頼を損なう最大の要因です。

就業規則を整えておけば、判断基準が統一され、「誰に対しても同じルールで対応している」という透明性を示すことができます。

特に今後、従業員数が増える見込みがある企業では、就業規則が「組織の成長を支える基盤」になります。

意外と見落とされがちなのが、「助成金活用」の観点です。

多くの厚生労働省の助成金制度では、対象となる制度を就業規則や労使協定に明記していることが支給要件になっています。

以下の表では、代表的な厚生労働省の助成金と、それぞれに対応する就業規則の条文を整理しています。

|

助成金名 |

主な要件 |

関連する就業規則条文 |

|

キャリアアップ助成金(正社員化コース) |

有期→正社員転換制度を導入している |

就業規則・正職員転換規定 |

|

業務改善助成金 |

最低賃金引上げと職場環境改善を実施 |

賃金規程 |

|

働き方改革推進支援助成金 |

特別休暇制度を導入し、労働能率の増進に資する設備・機器などの導入 |

就業規則・特別休暇規定 |

これらの助成金は、就業規則が整備されていることが前提です。

「助成金を申請しようとしたら、制度を規定していなかった」という理由で支給対象外になる事例も多く見られます。

10人未満の会社でも、こうした制度を活用するために就業規則を整備しておくことは、資金面でも経営面でも大きなプラスになります。

近年は、求職者が求人票を見るだけでなく、「会社の働き方」「ルールの明確さ」「育児・介護制度の有無」などを重視する傾向があります。

就業規則が整っている企業は、採用時の信頼度が高く、入社後も「安心して働ける会社」という印象を与えることができます。

また、既存社員にとっても、自分たちの働く環境がルールとして守られていることは大きな安心材料です。

本来であれば、従業員が10人未満の事業場であっても、トラブル防止や労務管理の明確化という観点から、正式な就業規則を整備しておくことが望ましいといえます。

実際、勤務時間・休日・休職・賞与・懲戒などの判断基準を明文化しておくことで、経営者・従業員双方の安心と公平性を確保できます。

とはいえ、創業期や小規模企業では、制度設計に時間やコストをかけにくいという現実もあります。

そうした場合には、企業の実態や希望に応じて、簡易的な“ミニ就業規則”を導入する方法も有効です。

このミニ就業規則は、いわゆる正式な届出書類ではなく、「勤務時間・休日・休暇・休職・給与・服務・懲戒」など、主要な項目を抜粋してまとめた小規模版です。

それでも、従業員との認識のズレを防ぎ、労務管理の一貫性を保つ効果があります。

たとえば、次のような項目を簡潔に整理しておくだけでも十分に機能します。

Jinji Compass 社労士事務所では、「従業員が少ない段階でミニ就業規則を整備し、将来の成長に合わせて本規程へ発展させる」というステップアップ型の設計も推奨しています。

重要なのは、ミニ就業規則を最終形とせず、“土台”として位置づけることです。

あくまで簡易的な内容であるため、法改正や人員増加に合わせて、最終的には正式な就業規則として再構成することが理想です。

これは“とりあえずテンプレートを導入する”という意味ではなく、会社の現状・将来構想・労務リスクを踏まえながら、ルールを段階的に進化させていく仕組みです。

こうした考え方が、企業の成長スピードと労務リスクのバランスを取るうえで、最も現実的な方法といえるでしょう。

「10人を超えてから考えればいい」と思われる方も多いですが、実際にそのタイミングで作ろうとすると、想像以上に手間がかかります。

就業規則は、会社の制度・労働時間・賃金体系などを整理したうえで作成するため、短期間で完成させるのは困難です。

また、届出書類の準備や社員代表の意見聴取など、手続きにも一定の期間が必要になります。

したがって、人数が少ない早めの段階から準備を始めるのが現実的です。

この時期に整備しておけば、義務化された際にも慌てることなく対応できます。

次のような状況が見られる場合は、就業規則を整備・見直すタイミングに来ているといえます。

|

サイン |

背景 |

|

外部採用を開始した |

新入社員との契約条件を明文化する必要がある |

|

労働時間・休暇の扱いが人によって違う |

ルールの統一が求められる |

|

管理職・責任者が複数いる |

指示系統を明確にする必要がある |

|

新しい拠点・店舗を開設する予定 |

事業場単位での規程整備が必要になる |

これらはいずれも「人が増える前のサイン」です。

人数が少ないうちに整備することで、後からの修正や従業員間の調整が格段にスムーズになります。

「人が増えてから整えればいい」と考えていた会社ほど、トラブルが起きてから就業規則の必要性を痛感するケースが多く見られます。

ここでは、実際に中小企業で起こりやすい3つのパターンを紹介します。

ある小規模事業所で、遅刻や無断欠勤を繰り返す社員に対し「戒告処分」を行ったところ、

本人が「そんなルールは聞いていない」と反発し、最終的に退職後に労働局へ相談する事態となりました。

原因は、懲戒の内容や手続が就業規則に明文化されていなかったこと。

会社としては当然の対応でも、就業規則に「懲戒の種類」「懲戒の理由」「手続」が定められていなければ、 法的には根拠のない処分とみなされる可能性があります。

懲戒・解雇に関する条文は、就業規則の中でも最も重要な部分の一つです。

特に小規模事業場では、経営者の判断がそのまま処分に直結しやすいため、あらかじめルールとして整備しておくことが、経営者を守る最善の防御策になります。

「賞与を出す出さない」「退職金の支給基準」などは、就業規則がない場合、経営判断に委ねられます。

しかし、過去に支給実績があると、社員側が「当然もらえるもの」と誤解することがあります。

たとえば、創業期から数年にわたり賞与を支給していたが、業績悪化で一時的に見送った際、社員が「これは不利益変更だ」と主張し、紛争化したケースもあります。

このような事態を防ぐには、「賞与は業績および勤務成績を考慮して会社が支給を決定する」など、支給が義務ではなく裁量であることを明記しておくことが不可欠です。

また、退職金制度を導入していない場合も、「退職金は支給しない」旨を明示しておくと安心です。

トラブルの多くは、「書いていないこと」が原因で発生します。

近年は、SNSや副業に関するトラブルも増えています。

業務上知り得た情報をSNSで発信してしまったり、副業先で会社の信用を損ねる行為を行ったりする事例もあります。

これらは 就業規則に情報漏洩防止・副業規制・懲戒基準などを明確に定めておく必要があります。

特に10人未満の事業場では、「親しみやすい職場」ほどルールが緩くなりやすく、一度トラブルが起きると人間関係全体に影響を及ぼすこともあります。

就業規則は、“信頼関係を壊さないための境界線”としても重要です。

就業規則は、単に作ることが目的ではなく、実際の運用と結びついていることが大切です。

「他社の規則をコピーして提出した」「ネットのテンプレートをそのまま使った」──

このような形式的な整備で終わってしまうと、いざというときに内容が実態に合わず、トラブルの火種になってしまいます。

これでは、せっかく就業規則を作っても“形だけ”になってしまいます。

Jinji Compass 社労士事務所では、作成後の運用支援として、会社が自らルールを運用できる状態を整えることを重視しています。

具体的には、次のようなフォローを通じて、就業規則を“生きたルール”へと育てていきます。

これらを通じて、単に“作っただけ”で終わらせず、会社の実態や成長段階に合わせてルールを定着・更新できる仕組みを作ることができます。

労働関係法令は、ほぼ毎年のように改正があります。

たとえば、2025年10月には育児・介護休業法の改正が施行されており、これに合わせて柔軟な働き方を実現するための措置として、実施内容に応じた規定の新設が必要になりました。

社労士に依頼すれば、こうした改正内容を正確に反映し、「知らないうちに法律違反」という状態を防ぐことができます。

就業規則は法令遵守だけでなく、経営方針を反映するツールでもあります。

たとえば、

Jinji Compass 社労士事務所では、経営理念や企業文化に沿った「オーダーメイド規程」を提案することで、“守るための就業規則”から“育てるための就業規則”へ進化させる支援を行っています。

助成金申請では「就業規則への記載」が条件になることが多いと説明しましたが、社労士はそれらを踏まえて条文を最適化できます。

たとえば、育児休業関係の「両立支援等助成金」を受ける場合、 就業規則内に「育児休業制度」「短時間勤務制度」などの条文を最新の法令に則して正確に整備する必要があります。

就業規則は作ったあとに活かしてこそ意味があります。

運用段階で意識すべき3つのポイントを紹介します。

これらを意識することで、就業規則は「守るための書類」から「会社を導く指針」に変わります。

就業規則の義務は、法律上「常時10人以上」の事業場に限定されています。

しかし、人数が少ないうちから整備しておくことで、経営リスクを防ぎ、従業員が安心して働ける環境を築くことができます。

Jinji Compass 社労士事務所では、10人未満の企業においても、実情に合わせた就業規則の作成を行っています。

「正式な規則まではまだ早いかもしれない」という場合でも、まずはミニ就業規則から段階的に整えることが可能です。

会社の状況や今後の方針に合わせて、最適な整備方法をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。